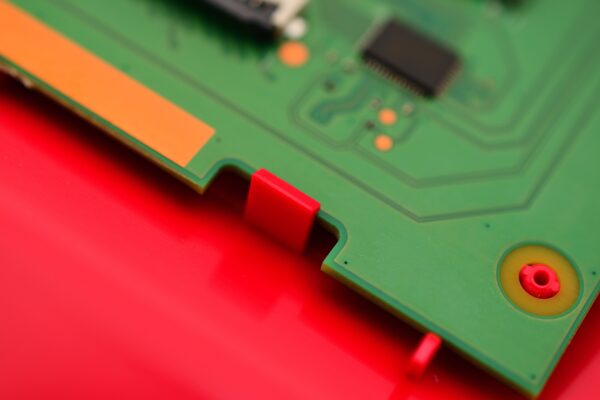

メイン基板の取り外し

放熱版を外したところですが、メイン基板はビス固定されておらず、樹脂ツメだけで固定されていました。

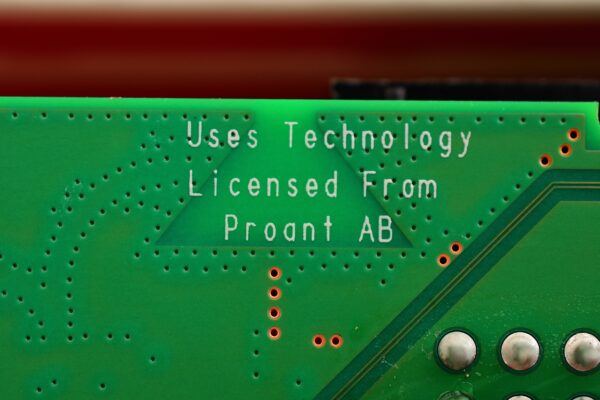

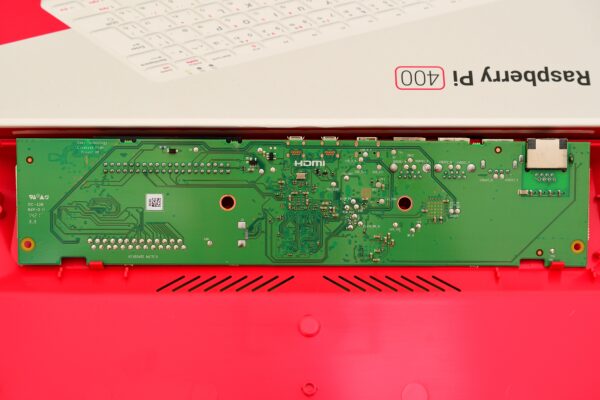

基板裏面をチェック

基板裏面には「Uses Technology Licensed From Proant AB」のシルク印字。

基本的にはチップコンデンサなどが中心であまり部品の姿は見当たりませんでした。

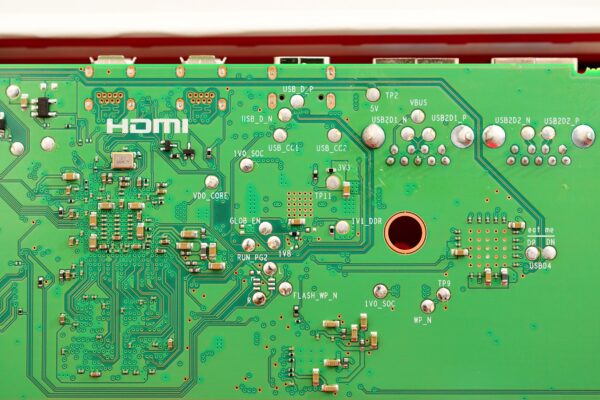

基板表面をチェック

続いて、基板の表面をチェックしてみましょう。

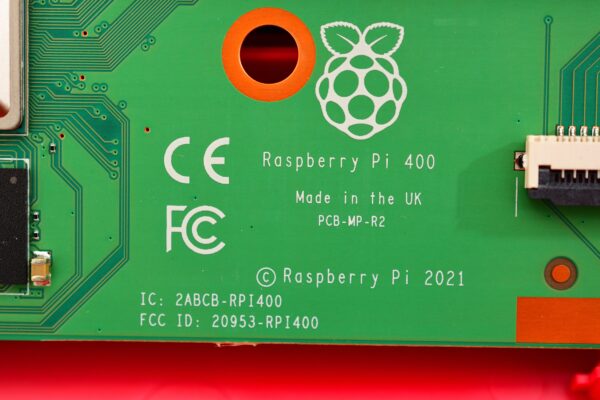

「PCB-MP-R2」という型式が表示されていました。

メインSoC

「Broadcom」の「BCM2711」です。

従来は1.5GHz品が使われていましたが、本機では1.8GHz品となっており若干高速化されています。

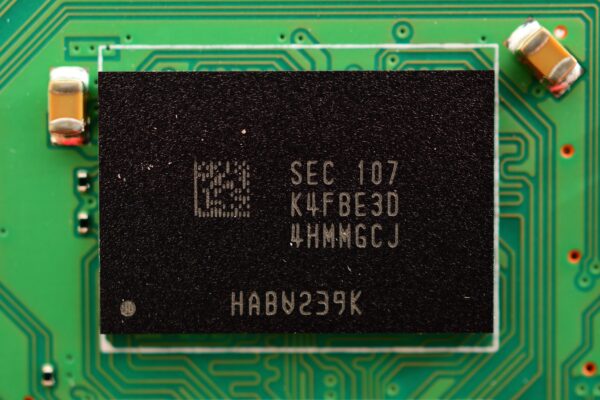

DDR4 DRAM

「SAMSUNG」の「K4FBE3D4HMM」です。

4GB LPDDR4-3200のDRAMチップです。

Gigabit LANチップ

「Microchip」の「KSZ9131RNX」です。

10Mbps、100Mbps、1Gbpsに対応したLANコントローラーです。

パルストランス

「BOURNS」の「SM5125EL」です。

10/100/1000 Base-TおよびPoE++にも対応したパルストランスです。

USBコントローラー

「VIA Labs,Inc」の「VL805」です。

4ポートのUSB3.0ホストコントローラーです。

電源IC

「MAXLINEAR」の「MxL7704」です。

4種類の電圧を出力することが出来る電源ICとなっています。

本機ではLX1~LX4まで全出力端子が使用されていますね。

I/Oコントローラー

「HOLTEK」の「HT45R0072」です

USB接続のI/Oコントローラーで、キーボードインターフェイス用として実装されていました。

無線モジュール

ラズベリーパイ定番の「RPI-RM0」が搭載されていました。

Raspberry Pi 400日本版のまとめ

PCとして使うにはもう少しパワーがあればと感じる事もありますが、そもそもこのサイズで持ち運びができ、MicroSDを差し替えるだけで環境を切り替えれるのは大変便利です。

今回は標準のRaspberry Pi OSが入った環境と、LibreELECの両環境を切り替えてみましたが、なかなか便利でした。

なによりテレビさえあればすぐにPC環境が整うこと、モバイルディスプレイがあればモバイルバッテリーだけで可搬運用できることなど、従来のPCとは違った運用方法を楽しめそうです。

当初はリビングのテレビに接続して使う事を想定していましたが、無限の可能性がある機器だと感じました☆

※amazon販売はUS版キーボード仕様です

コメント

はっちゃんより まず分解さんへ

ラズパイ使いみち限定ですが いいかもね。昨年より私はOS-windows以外を検索ヒットし

◎日経rinux初心者本をamazonより購入し拝読してます。古いwin7PCにインストして使ってます戸惑いもありますが使えますね(ms似多少抵抗してwww)cpu-cro2duoですが取り入れてこれで改善できましたまだまだ使えます。またRINUXは種類ディストリビューション?の種類が沢山あることにびっくりもんです接続 設定プリンター種類が少ないようですが?

ズパイは検討中です。使ってみての感想とはいかがですか?

はっちゃんさん、こんにちは。

今はリビングでメディアプレイヤー専用機として利用しています。

スペック的には必要十分といったところで、快適に動画再生や音楽再生、趣味の写真閲覧などに活用しています。

ただキーボードが必要かというと、ワイヤレスマウスだけで利用することも多いですね。

この用途だとRaspberry Pi 400より安価なモデルでも十分な気がしてきましたが、もう少し運用方法を模索してみたいと考えています。