NR-E413PVというエコナビ搭載の冷蔵庫が安売りされていたので、研究の為に購入してみました。

今回はPanasonic製ということで、エコナビやナノイーなどのロゴマークが入っています。

容量は406リットルで、冷蔵庫としてのグレードはミドルレンジといったところでしょうか。

NR-E413PV冷蔵庫の内部をチェック

冷蔵室内の写真です。

まだ新品という事で中身はピカピカ✨

固定用のテープも貼られた状態となっています。

ちなみにPanasonic製の冷蔵庫が他社と大きく違うポイントはこの冷蔵室内の出っ張りです。

ここには冷蔵庫の心臓部であるコンプレッサーが格納されています。

コンプレッサーは冷蔵庫の中でも重量物になりますので、本来は本体下部に格納されるべきものです。

では、なぜコンプレッサーが上にあるのでしょうか。

冷蔵庫の大半は、上部が冷蔵室、その下が製氷室、そして野菜室や冷凍室という順に並んでいます。

ところがコンプレッサーがある場所はどうしても部屋が狭くなってしまします。

つまり普通であれば冷凍室や野菜室が狭くなるのですが、冷凍食品が進化したこの時代においては冷凍室の容量を最大限に確保したいですよね。

その解決策として、本体上部にコンプレッサーが格納されています。

下段には冷凍食品を格納するための冷凍室があります。

他社同等クラスと比較すると非常に奥行きに余裕があり、2割くらいは大目の食品が格納できるのではないでしょうか。

こちらは最下段の野菜室です。

奥行きがたっぷりあり、沢山の野菜を格納することが可能です。

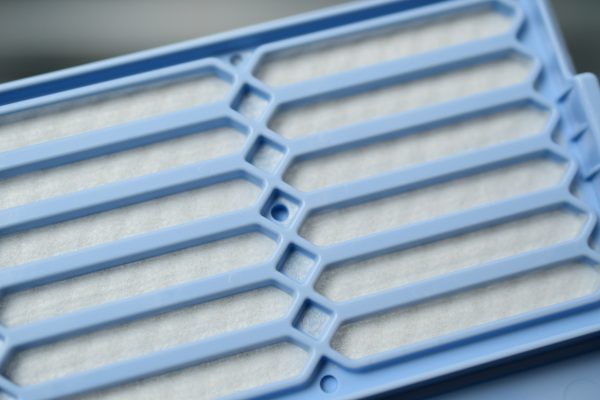

ちなみに野菜室には野菜の鮮度を保つための仕組みとして、「MOISTURE CONTROL」という境界プレートが装備されています。

仕組み的には不織布フィルターのようなものになっており、野菜室の湿度を適切に調節することで野菜を長持ちさせるというものです。

冷蔵庫最下段のドア内部です。

冷気の吹き出し口などが見えますね。

NR-E413PV冷蔵庫の基本スペック

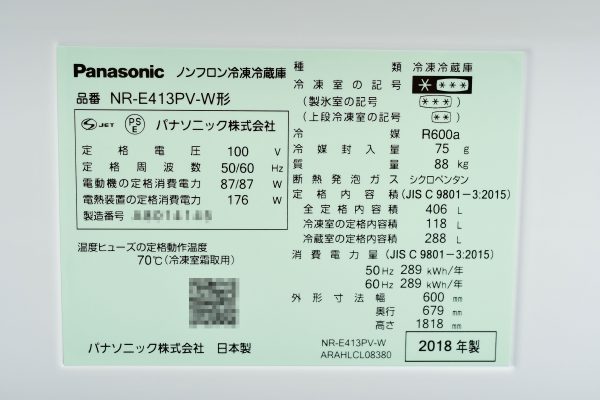

遅くなりましたが、ここで銘板をチェックしてみましょう。

型式:NR-E413PV-W型

電圧:100V

電動機消費電力:87W

冷媒はR600aとなっています。

冷蔵庫におけるエコナビの仕組みに迫る

では冷蔵庫内の照明を見てみましょう。

照明は上部と左右に搭載されており、それぞれ白色LEDが組み込まれています。

省電力のLEDを照明として利用するのは世の中のスタンダードですね。

また冷蔵庫内にはLUMINO SENSORと書かれた光収納量センサーが搭載されています。

ここがPanasonicのエコナビ機能を実現する重要パーツになります。

光収納量センサーの使われ方は庫内灯のLEDやセンサー部のLEDを利用して内部の食品量を計測します。

上部LED、右側LED、左側LED、センサー部LEDの4か所を順番に点灯させる事で、センサーに届く光の量を測定し食品量を想定するという仕組みです。

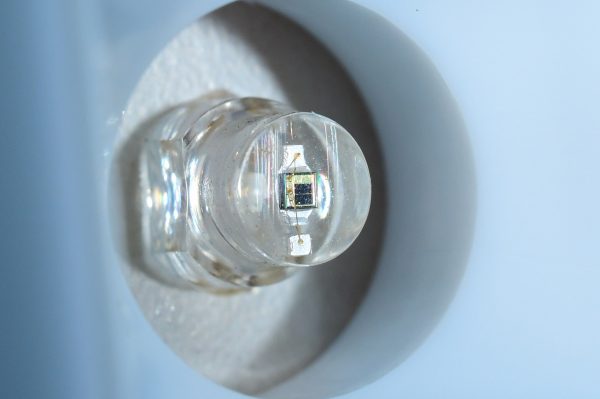

エコナビセンサーを拡大してみる

上部の素子を拡大してみましょう。

こちらは内部がLEDのような形状をしていますね。指向性が高そうなリフレクター形状です。

そして下側の素子です。

こちらはRGBカラーセンサーのような形状ですが、写真を見る限りでは2素子?のようなので、RGB色判別まではしていないかもしれません。

庫内に一眼レフカメラとフラッシュを入れて、ドアを閉めた状態でリモート撮影してみました。

すると、光収納量センサーの上側素子がブルーに光っています。

という事はやはりLEDという事で間違いなかったようです(^^

光収納量センサー部のLEDと庫内灯を活用して食品量を計測するというアイディアは素晴らしいですね。

エコナビの動作原理はここで詳しく紹介されています。

冷蔵庫の裏側をチェック

冷蔵庫内の観察が完了したので、一度電源を切って冷蔵庫の裏側を見てみましょう。

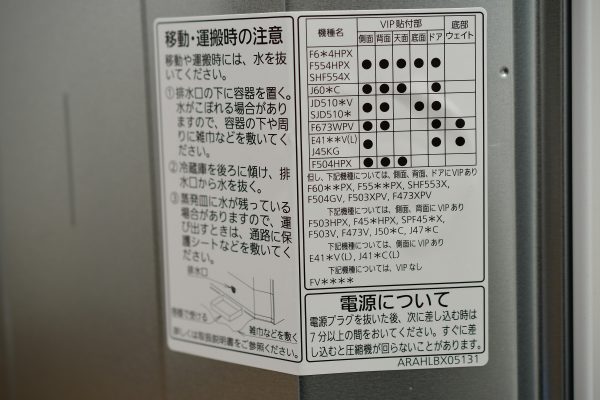

裏側には運搬時の注意事項が記載されています。

この注意書きによると、電源を切ってすぐに再投入してもコンプレッサーが回らない事があるようです。

7分以上間を置くように記載されていますので、注意しましょう。

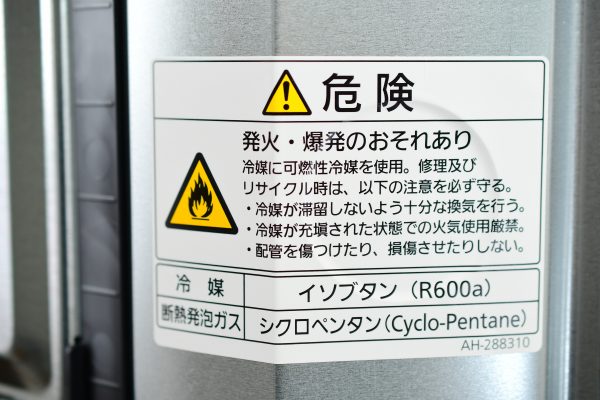

また「危険」と書かれたラベルもありました。

冷蔵庫に利用されている冷媒は、イソブタン(R600a)となっています。

R600aイソブタン冷媒はオゾン破壊係数ゼロ、温暖化係数GWP3と非常に環境にやさしい冷媒です。

ただし、非常に可燃性が高いガスで、身近なところではカセットコンロのガスがそれに該当します。

断熱材に利用されている断熱発泡ガスはシクロペンタン(Cyclo-Pentane)です。

こちらも引火性が高い素材ですので、冷蔵庫の取り扱い??には注意しましょう。

冷蔵庫の裏側全体像です。

Panasonicの冷蔵庫はコンプレッサーが上部に搭載されており、冷凍室や野菜室の容積を最大限確保するような設計になっています。

ちなみに一般的な冷蔵庫では重量物でもあるコンプレッサーは本体下部に搭載される事がほとんどです。

NR-E413PV冷蔵庫を分解する

では実際に冷蔵庫上部のカバーを取り外してみましょう。

一般的なプラスネジで固定されているので、サクッと分解可能です。

先ほどのカバーを取り外してみました。

中央部にはPanasonicと記載された黒いコンプレッサーが搭載されています。

その周辺には銅製の美しい冷媒配管が並びます。

NR-E413PVに搭載されるコンプレッサーはPanasonic製のTKB91E20DAHです。

スペックは100Vの可変速タイプ、レシプロコンプレッサーとなります。

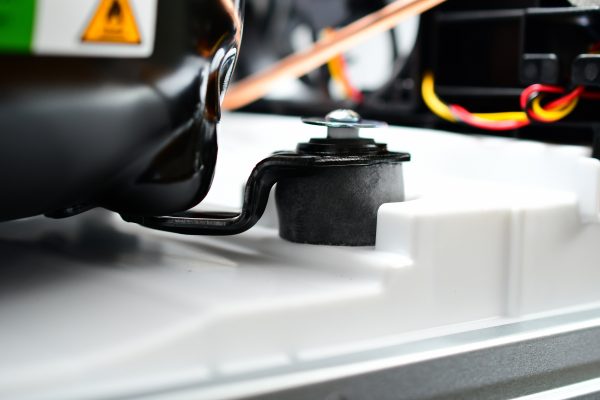

コンプレッサーといえば、本体下部の金属部にガチっと固定されているイメージですが、上部コンプレッサーの場合はどのように固定されているのか?

なんと樹脂フレームに防振ゴムを介して固定されていました。

最近は自動車のエンジンにも樹脂部品が使われる時代であると考えれば、特に問題はないのでしょう。

このように肉厚の防振ゴムなので、冷蔵庫本体に伝わる振動は皆無でした。

経年劣化で振動が気になる場合はこのゴムを交換すればよさそうですね。

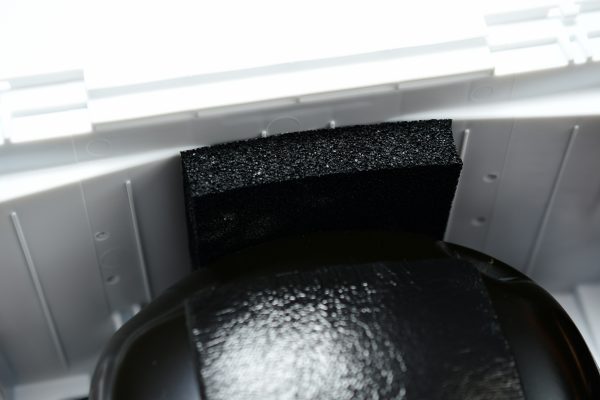

また樹脂のコンプレッサー室にも大型のスポンジ素材が貼り付けされていました。

振動騒音対策は凝った作りになっていますね。

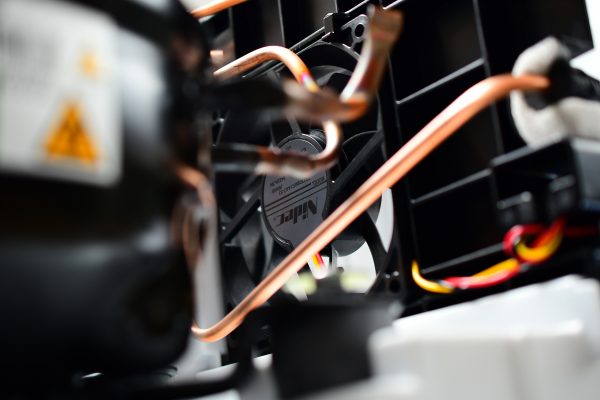

そしてコンプレッサーは当然発熱する部品ですが、それを冷却するためのファンが搭載されていました。

PC等で利用されるような樹脂製のブラシレスDCファンのようです。

使用されていたのは日本電産製の9CMファンでした。

型式はNidec T92T09MS1AA7-53で、9V 0.09Aの回転信号付き、3線式ファンです。

ちなみにこのファンの吸気は冷蔵後上部のスリットを利用していますので、ホコリは吸い放題です。

1年に1度はこのカバーを開いて掃除するようにしたいですね☆

冷媒配管はスポンジ等できっちりと断熱されており、あえて手を加えて効率UPを狙う改造は不要に感じました。

続けて本体下部のカバーも気になるところ。

本来であればコンプレッサーがいる場所ですが、上部コンプレッサーの冷蔵庫は何が入っているのでしょうか。

気になったら、まず分解。

一般的なプラスビスなので、簡単に分解可能です。

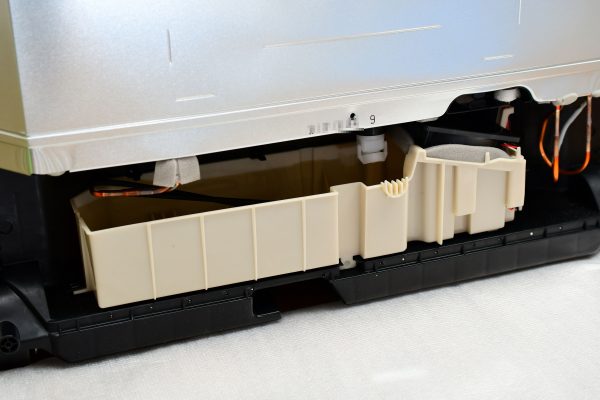

本体下部のカバーを開くと、トレイのような部品が現れました。

右側にはファンのような部品も装着されています。

このトレイはドレンパンで結露した水分などが一旦ここに溜まります。

それを右側のファンを使って気化させる仕組みですね。

右側のファンにはスポンジで厳重なシールがされており、効率的に気化させる事ができるようになっています。

こちらのファンも上部コンプレッサー冷却のファンと同じものでした。

一般的にはこのようなDCファンにも寿命がありますが、3線式で回転状況をモニタしていると思われます。

十数年後に起こるであろう故障時には、このようなファンを交換するだけでエラー解除できる事象があるかもしれませんね。

このファンの存在を忘れずに覚えておきましょう(笑)

NR-E413PVのまとめ

いかがだったでしょうか。

冷蔵庫というと、普通は食品を入れて使うだけの人が多く、コンプレッサーを見たりする機会も少ないのではないでしょうか。

コンプレッサー部には冷却ファンがあり、掃除の必要もあるという事を知っていただいただけでも価値があったかと思います。

定期的に掃除をすることで省エネ、長寿命化にもつながります。

設置後数年たっている方は、清掃を兼ねて一度チェックしてはいかがでしょうか。

コメント